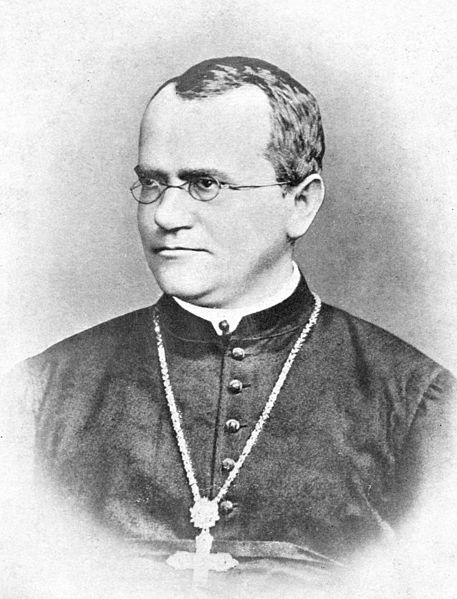

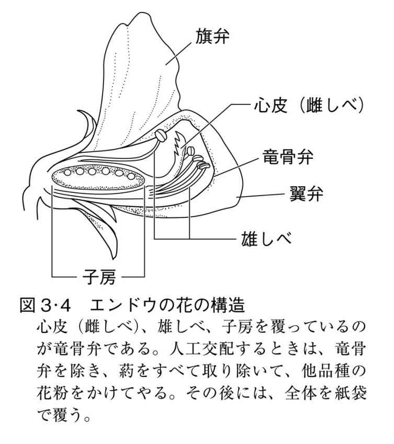

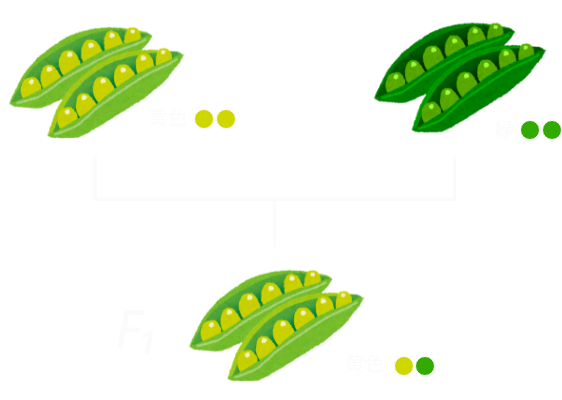

class: center, middle, inverse, title-slide # メンデルの話 ### <span class="citation">@nozma</span> ### 2019-12-26 --- class: middle ### 高校生物取った人✋ -- はい。バッチリですね。 --- class: middle .center[  ] .center[ # 誰? ] --- class: middle ### メンデル .pull-left[  .small[Gregor Johann Mendel(1822 - 1884)] .small[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gregor_Mendel_Monk.jpg] ] .pull-right[ - 1822年、現在のチェコ・シレジアに生まれる。 - 1850年からウィーン大学で各種の講義を受講。物理ではドップラーやエッチングハウゼンに学ぶ。 - 1856年から8年にわたり行われた交配実験の成果は**メンデルの法則**として近代遺伝学の礎となる。 ] --- class: middle # メンデルの法則 --- class: middle # is 何 --- class: middle .large[ 1. 優性の法則 2. 分離の法則 3. 独立の法則 ] --- class: middle 当然ご存知だと思うのでサラッと説明します。 --- class: middle ### エンドウの実験材料としての特性  .small[エンドウの花 .small[(<a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Snow_pea_flowers.jpg" title="ウィキメディア・コモンズ経由で">Bmdavll at the English language Wikipedia</a> [<a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0">CC BY-SA</a>])]] --- ### エンドウの実験材料としての特性 .pull-left[  .small[エンドウの花の構造] .small[(長田敏行「メンデルの軌跡を訪ねる旅」より)] ] .pull-right[ - 明確に区別可能な**対立形質**がある。 - 何もしなければ**自家受粉**する。 - 人工交配はほとんど成功する。 - 雑種、雑種の後代でも稔性がほとんど損なわれない。 メンデルはこれらの特性を完全に理解した上でエンドウを実験材料に選定した。 ] --- ### 実験準備 - 22の品種を集めた。 - 2年をかけて形質が安定していることを確認(形質について純系とした) - 7つの明確に区別可能な**対立形質**を選定。 1. 種子の形...丸/シワ 2. 子葉...黄色/緑色(≒種子の色) 3. 種皮...色がある/白色 4. さや...くびれていない/くびれている 5. さや...緑色/黄色 6. 花序...腋性/頂性 7. 草丈...高い/矮性 ※すべて左側が優性形質 --- ### 1857年 雑種第一代(F₁) - 対立した形質を持つ植物同士を交配し、その子(F₁)を育成。 - すべての場合において、親の片方の形質のみが現れた。 - 現れた形質を**優性形質**と呼び、現れなかった形質を**劣性形質**と呼ぶ。 - 現代で言う**「優性の法則」**。 .center[] --- ### 1858年 雑種第二代(F₂) - F₁を自家受粉して得られた子(F₂)を育成。 - すべての場合において、優性形質が3、劣性形質が1の割合で生じた。 - F₂において劣性形質が再び分離してくるこの現象を**「分離の法則」**と呼ぶ。 .center[] --- ### 1859年 雑種代三代(F₃) - F₂のそれぞれの個体について、自家受粉をして得られた子を育てた。 - 種子で判別できる形質はすべて、**育成の必要な形質は10個体を育てて調べた。** - 優性形質しめしたF₂のうち、1/3はすべての子が優性形質を示したが、2/3は再び形質が分離した。 .center[] --- ### その後の雑種世代 > 雑種の子孫が第一代目、第二代目で展開し、分離する比は、おそらくそれ以後のすべての代にもあてはまる。第一実験と第二実験は今すでに6代、第三実験と第七実験は5代、第四実験、第五実験、第六実験は4代にわたって続けて行われた。三代目からはより少数の植物で実験を行なったが何ら差異は認められなかった。雑種の子孫はすべての代で2:1:1の比で雑種型と不変型に分離した。 - メンデルは形質により4〜6代後まで実験を続け、3:1の法則が成り立つことを確認した。 .footnote[.small[.small[ここ、伏線です]]] --- ### 複数の対立形質に関する調査 - 複数の対立形質を持つ雑種後代についても調査した。 - 種子(A/a)と子葉(B/b)について雑種型となっているF₁(AaBb)の子の形質は次のようになった。 - AB 315個 - aB 101個 - Ab 108個 - ab 32個 - 後に9:3:3:1と呼ばれる比率である(メンデル自身は述べていない)。 - これは種子の形質と子葉の形質がそれぞれ独立に分離の法則に従ったと見ることができる。これを**「独立の法則」**と呼ぶ。 --- class:middle, center  --- class: middle, cneter # 誰? --- class: middle ### R. A. フィッシャー .pull-left[  .small[Sir Ronald Aylmer Fisher(1890 - 1962)] .small[.small[.small[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Youngronaldfisher2.JPG?uselang=ja]]] ] .pull-right[ - イギリスの統計学者、進化生物学者、遺伝学者、優性学者。 - ロザムステッド農事試験場に就職し、後に自身が「厩肥の山を調べ上げる」と述べた大量のデータ分析を行い、実験計画法や分散分析といった革新的な手法を生み出し、近代統計学の基礎を築いた。 ] --- ### フィッシャーによる1932年の論文 - 1932年、「お前らメンデル先生の業績ほんとに理解してんのかよ?」という主旨の論文を書いた。 -- - 論文執筆の過程でフィッシャーはあることに気付いてしまう。 -- (え…論文に載ってるデータ、**ほとんど偽造**じゃん………) .small[フィッシャーは当時の手紙で「衝撃的な出来事」「忌まわしき発見」と述べている。] -- - 言いたいことははっきり言うフィッシャー、疑問も正直に論文に書いてしまう。 -- - 後々まで(2000年くらいまで)揉めることになる。 --- ### フィッシャーの疑問の要点 -- #### 1. データがメンデルの理論が想定する値にあまりに合いすぎている - フィッシャーの計算では、メンデルのデータ程度以上に理論に適合した結果が得られるのは **10万回試験を行って7回**、という結論であった。 -- #### 2. F₂で優性形質を示した個体のうち、2/3が雑種型(後代で形質が分離する)と判定されるのはメンデルの実験方法ではありえない - 雑種と純系の比率は2:1ではなく1.7:1になるはず。 - 1.7:1になっていないどころか、すべてのデータがメンデルの理論に合うようにずれている。 --- class: middle 今日は2:1問題だけに注目します。 .footnote[.small[~~理解力が~~時間が足りなかったんだすまんな]] --- ### 2:1問題 - F₂の優性形質を示した個体(3:1の3の方)のうち、純系(_AA_)と雑種型(_Aa_)の比率を調べるため、メンデルはそれらの自殖後代の**10個を播種・育成して**調べたと論文に記述している。 - 優性形質の子10個体すべてが優性形質だった → 親は純系である。 - 優性形質の子10個体の中に劣性形質が現れた → 親は雑種型である。 .center[] --- ### 見逃し率 - 雑種型の子が優性形質を示す確率は、0.75である* - 優性形質を表す個体数は `\(\theta = 0.75\)` の二項分布に従うと考えられる。 <img src="wci_tech_night_4_files/figure-html/unnamed-chunk-1-1.png" style="display: block; margin: auto;" /> - したがって、10個体すべてが偶然に優性形質になる確率が5.63%ある。 .footnote[.small[*現在、これには疑問も提示されている]] --- ### 1:2が成立しない - メンデルの方法だと、雑種型の5.63%が純系と誤認される。 - すなわち、優性形質F₂のうち - 純系と判断される... 1 + 2 × 0.0563 = 1.1126 - 雑種と判断される... 2 × (1 - 0.0563) = 1.8874 - 1.1126 : 1.8874 `\(\approx\)` .large[**1:1.7**] - つまり、**メンデルが期待通りに誤認していれば、比率は1:1.7になる** - だが、実際にはデータは1:2に(不自然なまでに)近い --- ### 実際のデータ .left-column[ .small[ 1.種子の形と2.子葉の色は種子から判断できる。1個体30程度の種子が調査されたと想定でき、誤分類の可能性は無視できる程度に小さい。 `\(0.75^{30} \approx 0.0002\)` ] ] .right-column[ |実験 | 純系| 雑種| 雑種/純系比| |:-----------------|----:|----:|-----------:| |3.種子色 | 36| 64| 1.78| |4.さやの形 | 29| 71| 2.45| |5.さやの色 | 40| 60| 1.50| |6.花序 | 33| 67| 2.03| |7.草丈 | 28| 72| 2.57| |8.さやの色(2回目) | 35| 65| 1.86| |合計 | 201| 399| 1.99| ] --- ### どうしてこうなった - フィッシャーの推測(1) -- 案. すべての植物に対して自殖ではなく戻し交雑(劣性ホモとの交雑)を行ったかもしれない。 -- - 優性ホモに劣性ホモを交雑 → すべて優性形質を示す - ヘテロ接合体を劣性ホモに交雑 → 0.5の確率で優性形質を示す。 - 10個体を調べれば、全てが偶然優性になる確率は `\(0.5^{10} \approx 0.0001\)` -- - これは労力的に現実的ではない。 -- --- ### どうしてこうなった - フィッシャーの推測(2) 案. 実は15個体調べたかもしれない。 - `\(0.75^{15} \approx 0.01\)`で、想定比率は1.924:1になる。 -- - 「10個体調べた」って論文に書いてあるつってんだろ💢 --- ### どうしてこうなった - フィッシャーの推測(3) 案. 偶然にヘテロ接合体が選ばれる可能性が高かった。 - ヘテロ接合体はサイズが大きいなど、望ましい形質を持っている可能性が高い(雑種強勢) - ヘテロ接合体を余分に選ぶ可能性がヘテロ接合体を見逃す確率と相殺されたのではないか。 -- - そんな偶然あるわけないだろ💢 - 形質は5つもある。 - 3因子について調査した試験では全個体が調べられているが同じ傾向の間違いが生じている。 --- ### フィッシャーの結論 - 「あれは多分助手がやったんだよ」 -- ※もちろん後に揉めることになる。 --- ### フィッシャーの見逃し - Seidenfeld (1998) はP's in a Pod: some recipes for cooking Mendel's dataという論文を発表。 - 次のような仮説を述べている。 -- - **メンデルは、F₃の形質の観察のみに基づいてF₂を分類したわけではない** .right[ナ、ナンダッテー!! > Ω ΩΩ] --- ### 一体何を言っているのか - メンデルは雑種の試験を4〜6代後まで継続して行っている。 - F₂が雑種かどうかを調べるために育成された10株のF₃は、実験を引き続き行うために、**そのまま種子が得られるまで育成され、F₄を得た**と考えるのが自然である。 - もし、得られたF₄種子について、各F₃個体あたり最低1つ栽培して形質を確認したとすれば誤分類率は格段に低下する。 --- ### 一体何を言っているのか… 1. 雑種型F₂の種子から育てた10株(F₃)が偶然全て優性形質を示す(5.6%) 2. 10株の中の平均して2/3は雑種型の優性形質と期待できる。 3. 10株それぞれから種子を採取し、1株ずつ育て、形質を確認する(F₄)。 4. F₄のすべてが再び偶然優性形質になる確率は `\(0.75 ^ {10 \times \frac{2}{3}} \approx 0.147\)` (14.7%) 5. 5.6% ×14.7% < 1% - もし、F₄をF₃1株あたり2株育てたなら確率は約0.1%。 - 3株育てたなら0.02%未満にまで低下する。 メンデルの実験圃場は上記手順を行うのに十分な広さがあった。 --- ### まとめ - フィッシャーの指摘(1.7:1になるべき)は理論的には正しかった。 - メンデルは実質的に10個体以上のデータを収集できるような実験デザインをしていたため、誤分類率がフィッシャーの想定より低かったと考えられている。 - 若干の謎は残るが、Seidenfeldの説で「2:1問題」はほぼ解決したと考えられている。 .footnote[.small[*メンデルは「雑種試験のその後」を具体的にどのような手順で行ったのか、残念なことに詳細は不明である。「三代目からは少数の植物で実験を行った」とだけ記述がある。]] --- ### 現代のフィッシャー-メンデル論争の結論 1. メンデルは(助手も)偽造を行っていないと考えられている。 2. データが理論値に適合しすぎているという主張は正しいが、データの偽造がなくとも説明可能である。 3. F₂世代の優性形質個体の純系と雑種型の比率が1.7:1になるべき、という主張は誤っている。 4. フィッシャーはメンデルを大いに尊敬しており、自身の仕事がメンデルの業績を貶めるのに使われるのは不本意であった。 --- class:center, middle ### 終わり